うた屋です。

美しい楽譜を書こうの第2回は、楽譜の浄書にとって最も大切な音符のスペーシングのお話です。

「音符と音符の間隔が規則的にきれいに並んでいることがいかに大切か」については、実際に楽譜を見て歌ったり演奏されたりする皆さんにとっては当然のことでしょう。

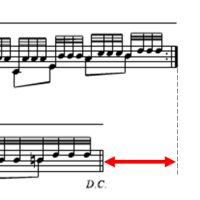

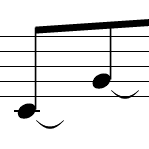

コンピュータが楽譜を扱い始めた当初は、これがなかなか実現できず、機械的なスペーシングにガッカリということがよくありましたね。(下の2例)

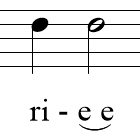

音符の長さに比例させて並べた例

音符の長さに関係なく均等に並べた例

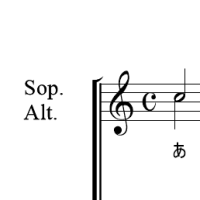

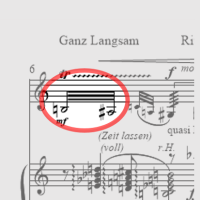

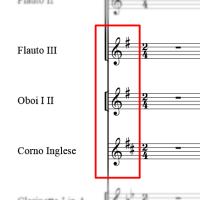

もちろん、今の楽譜作成ソフトはこんなことはなく(一部の音楽作成ソフトには未だにこのような楽譜表示をするものがありますが)、このように視覚的に読みやすいスペーシングをしてくれます。

もちろん、これに臨時記号や、他のパートのリズムとの関係、符尾や歌詞の状況などのより複雑な条件を全て加味して、コンピュータ浄書ならではの美しいスペーシングを実現しているのです。

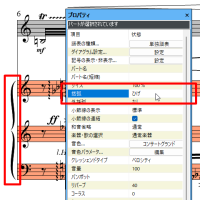

でも、このスペーシングに飽き足らない方、楽譜の種類によっては「もう少しここをこうしたい」のような要望をお持ちの方もいらっしゃいます。そこで・・・長くなったので続きは次回にお話しますね。